あの日あの時…

落ち葉を踏む音。カサカサ!「ほら!カサカサって音がするでしょう。面白いね!」こんもりと積もった落ち葉がどこまでも広がる。息子に声をかけながら、じつは私が楽しんでいた遠い昔を思い出して、公園に行こうと思い立った。

すっかりビルばかりになった通りを歩いて、坂を下り、踏切を越えて、信号を渡る。昔と同じ道。公園の入り口を入ると整備された公園内、大きな道と小道がいくつかある。あの頃はこんな大きな道はなかった。高低差のある広い原っぱに近かったような気がする。

くるりと見回すと目に飛び込んできたのは林。樹々に包み込まれたような感覚を覚える。少し気分が落ち込んでいたのだが樹々のオーラに包まれて消えていくのを感じた。

道を登っていく。そこにはまた違う景色が現われた。

そしてもう少し進むと、かがんで写真を撮っている人がこの構図が良いと勧めてくれた。

進むごとに違う種類の樹々が現われる。

それにしても35年以上、こんなに木は太く大きくなるんだ!

あのカサカサという音のする場所はどうなっているんだろう?広葉樹の多い林のはず。

公園内はかなりの広さなので当時まだ2歳だった息子を連れて行くとその場所まで一時間はかかった。考えたら、その子も今はお父さん。大きくなったこと。

今、園内には自転車道もあって自転車も貸している。

自転車練習用に作られた場所もある。

そこを過ぎたところに。

落ち葉も、モグラの穴も、ありました。

昔に比べたら、少ない落ち葉です。あの頃は靴が入り込んでしまうような深さがあった。今はそんなことはなかったけど、この場所に間違いないのです。すっかり整備されて、遊歩道ができて、落ち葉を踏むようなこともない。落ち葉を抱えてバラまくこともないだろう。小道を自転車に乗った子供達が走り抜けていく。

遠い日に思いをよせて、なんだか、あの時代は良かったような気がしました。

そこを後にして進む。

まだまだ一周してないのです。ちょうど半分きたところですから。

くるりと公園の端を回っているので途中で公園の真ん中を写してみる。

といっても全てではなくて、ほんの一部ですが。

正面の入り口に近くなると2〜3人組の若者達が何組も、漫才かなあ、それとも舞台かなあ、大きな声で練習している。ほとんど男の子なのが不思議。

その近くには黄色い世界。

公園の正面付近は都会化していて、写真を撮る気にならず。。。ベンチにも芝生にも人が多い。忘年会?まさか?何人か集って楽しく賑やかなグループも。犬の散歩、ジョギングなどなど。人って群れるんですね〜。

これ!洋風な。。。

その場を過ぎると葉が落ちた樹々が。

「ここは紅葉が終わってるのね!」という会話が聞こえる。

この木は木を守る人々によって生き返った木だと説明があった。

上の写真の正面に写ってる小道を入ると最初の場所に戻った。所要時間2時間。

その道の途中で出会った人は「この構図、良いよ」と教えてくれた人だった。ニコニコと声をかけられのだが外国語でよく解らなかったのが残念。

代々木公園!

昔とは変わってしまったけど、散歩コースには良い!

家族と過ごして

久しぶりの日曜日、朝「今日は何か予定ある?」と息子に電話した。「あっ、ちょっと待ってね。後で連絡するから」と何か、ばたばたしているのが伝わってくる。

まっ、急ぐ話でもないので綴れを織ったり、家の中の雑用をして過ごす。お昼も済ませて、それにしてもと電話すると「今、公園にいるよ」「いただいたお菓子があるけど」「じゃあ、そちらに行くか」ということでやってきた。

息子と二人の孫、上が3歳になったばかりの男の子、下は1歳半の女の子、「おばあちゃん!」と玄関から、おもちゃのある居間に突進!あっという間に部屋の中は子供部屋と変わってしまった。

小さなこどもの本棚から彼が好んで出してくるのは、昔、息子たちが読んでいた古い本、トーマスシリーズ、意外と長い文章の本なので読み聞かせるのはまだまだだ。けど絵を見て簡単に話すことはできる。半年前に話したことを覚えていて、彼が説明してくれる。いつのまにかトーマスの仲間の電車の名前も全部、言えるようになっている。YouTubeなどで覚えたらしい。いつものことだけど、なんども同じ本を最初から読む(見る)のをリピートさせられた。

彼女は女の子なのにお兄ちゃんと同じが良くて、女の子らしいおもちゃに興味がない。彼の遊びに次々に侵入し、なぜか取り上げてしまう。そのたびにお兄ちゃんに倒されたりして痛い目に合うのだけど、けっして負けない。そしてとうとうお兄ちゃんが悲鳴をあげる。彼女の歯形が彼の手に。いつものことだけど。。

それぞれ別の遊びをすれば良いのに子どもが集まるとそういうもの。ほかの子の遊ぶものに興味をもつ。で、けんかになる。人間ってやはり人の間が好きなんだ。

『あーんあん』の本は大好き。彼女。いつのまにか「あーんあん」と大きな口をあけて一緒に声を出すようになっている。子どもの成長って、すごい!

彼らのママは論文の発表で午後から出かけて、息子が子守りをしていた。ので息子は疲れて一眠りしている。それでもオヌツを交換したり。。。上の子が生まれた時以来、いつも子どもと共にいることを幸せに思っている息子の姿を見てきた。母としてはとっても嬉しい。

ママが終わって迎えに行き、ママの誕生祝いをしようと外に食べにでかけた。

お店の人が気を利かして子連れでもゆったりできるところに席を取ってくれた。バイキングだったのでみんなで山のように皿を重ねてしまった。なんという家族か!!

その席での息子夫婦の会話。お互いに同じ職種。専門資格をとらないといけない世界なので来年は一年かけてなんとかクリアしようと言う。仲間の誰かの勉強方法、ネットを使った方法などなど情報交換に余念がない。子どもたちはその中でたくましく野方図に育つ。保育園でどちらもボス的な存在になりつつあるらしい。

そうそう、親子ともに頑張れ!

家族と過ごす時間はじつに楽しい。それに教えられることも多い。

孫のようにたくましく、息子たちのように目標をもって、今のようにひとりではなく人の間にいたいとつくづく思う。

山越え

再来年の一月のグループ展に向けて、自分の展示場所もあらかた決まった。と言っても美術館の学芸員の方の意見を聞いたわけではないので確実ではないが。

どっちにしても作品は自分の表現でしかないわけで。。。情報収集しないと。

里山の変化が知りたくて、先日も但馬に帰った時に車で走りまわった。台風や雨で崩れた場所が多いのとトンネルや道路ができて山越えすることもなくなって、かっての山路は使われなくなっているところもある。

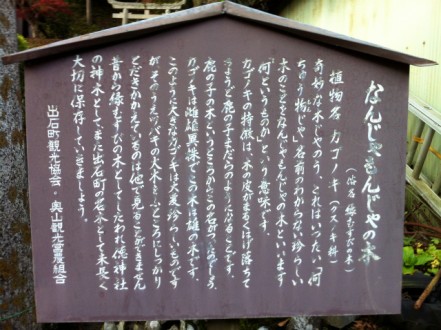

この山越え道、お葉つきイチョウを探していたのだが、あったのは「なんじゃもんじゃの木」だった。なんじゃもんじゃの木とは縁結びの木だとか。どれどれ見てみようと。

風化した神社の階段を上がる。

ありました。

しめ縄も張ってるし、この集落の人の手がかかってるのはわかる。下から覗くと山も手入れされているのだが。。どうもそれ以上、上がるのは勇気がいってやめてしまった。妖気が漂う!のだ。

振り返るとこんなに美しいんだけど。

階段を降りる時、近くの民家の犬に吠えられ、ニワトリに覗かれて。。

今の時代、こんな山奥にも暮らす人がいるのを不思議に思えない。ずっと昔から住み着いている人たちなんだろうと思う。

峠を過ぎて少し走り、また下に降りる手前の部落に人影がない。分校も閉鎖されて、校舎に描かれた太陽が昔を思い起こさせる。都会から田舎に移ってきた家族が居た家も朽ち果てて、牧場だった所も潰れていた。その道の下、覗くと一軒だけ車が止まっていた。炭焼きの家族の家だろうか?

道が下り始める。先ほどの登りに比べると視界が開けて、かなり下に家々が見える。こんな高いところだったのかと驚く。忘れているのだ。全く何度も来ても同じ感動になってしまうように思う。と、オートバイの音が後ろに。3台いる。どうぞ!と先に行ってもらう。彼らはカーブをきりながら、続く林中に消えて行った。

山路のカーブは好きだけど、久しぶりなのでゆっくりと。それにもう若くないんだから、注意して。。なんてひとり言を言いながら。もう一台、オートバイが接近、先にいってもらったけど、慣れないらしくて、あまり差が開かない。山路を降りたところに3台のオートバイが彼を待っていた。

それを横目に見て、先を急ぐ。

家に帰るかどうかの分岐点でまた次の山越えの道を選んでしまった。

全くつくづく山路が好きなんだ!わたし。

新しいノートから

ヤッホー!

ノートパソコンを新しくしました!

ついでにpocketWifiも。これでブログもサクサクといけたらいいなと思ってます。

このところ心機一転することが多々あって、新しくしたもの、始めたものが多いです。まあまあ、人生の次のステップに入ったのかもしれないです。

来年度には大きなイベントが控えているので来年になるとそれに集中しないといけない。今年中に始めたことに慣れ、日々の暮らしに根付かせていきたいです。

すごく抽象的な話になりました。

今、いるところは若い時代に住んでいたところです。その頃にはなかったかな?裏の木が色づきはじめました。今年の紅葉は遅いように思います。先日、京都でもそんな話題になりました。今頃、見頃かもしれないです。

中田島砂丘

浜松に来てから、3年は過ぎたと思うのだけど、一度も浜松の海に行ってないので、昨日の暖かさに海に向かって自転車で出かけました。とにかく南下すれば辿り着くということで。。。道路標識に中田島砂丘と書いてある。そこに行こう!

最初は意気込んで出かけたけど、主要道路を走るので自転車は歩道やら狭い自転車専用道を走らないと行けない。アップダウンが激しくて、お尻が痛いのなんのって。。。

その上、風がどんどん強くなってきた。「浜松まつり会館」の手前の橋では吹き飛ばされそうになる。おお!なんということ!

さて砂丘の前に着きました。

自転車を松の木に預けて、早速、砂丘に。

海は見えないではないか。まだ先なんだと人が行く方向に進む。

いいね〜。

突然、姿を見せた海は。。

近づくと。。

後ろに引いてしまう。

人を寄せ付けない、近寄りがたい風景でした。

波の音、風の声、砂が走る。砂が当たると痛い!怖くて身が引ける。山陰海岸の海も冬は荒れるけど、こんなに間近で対すると声にならない恐怖を感じました。

近くにゴミの容器があった。これはどこから流れてきたのだろう?但馬の海岸には他の国からの漂流物が大小様々、流れ着くが、ここには生活を感じられるものはこれだけだった。風が強くて遠くに飛んでいってしまうのかなあ?

帰り道、後ろをふりかえると陽が沈みはじめてました。

日常を離れて

野村別邸「碧雲荘」(非公開)を見学できる機会があって行って来ました。写真は撮ることができないので、ホームページを見てください。

京都の野村美術館の隣にある広大な敷地に建ってます。京都にはこうした屋敷や別荘が多いです。北白川通りに行くバスに乗っているといくつかの屋敷を見かけます。高い塀に囲まれてバスのように高い場所に席があっても中を見ることはできません。

碧雲荘は想像を超えるスケールの庭といくつかの茶室、特別なお客様を迎える大書院、能舞台などがありました。庭は東山を借景に基本的に赤松と椛の樹木構成で足下に草花などは植えられていないです。桜の木が二本という感じです。茶室の庭であるからだと言われました。

当時は珍しい芝生が植えられたり、池の周りの石の使い方も当時(昭和3年完成)としては大変、斬新だったそうです。待月軒という満月が東山から昇るのを真正面から見られる場所からだと右手に舟茶室がある。そこからは舟には見えなかったのですが庭を歩いて、その場所に行くとたしかに館舟でした。

この舟でお茶をいただくなんて庶民の私にはあり得ない話ですが、風流ですね。私はどうもドイツのリンダーホーフ城にルートヴィヒ二世が造らせた洞窟に浮かぶ舟を想い浮かべてしまいました。そこは妖しい場所でお茶とはとてもとてもほど遠いのですが。。

それはさておき、どの建物も素晴らしい。大書院もとにかく広くて高い。床も、襖絵も欄間も鮮やかに描かれ、手作りのガラス戸は実に大きい。手作りだから波打って見える。開けると庭が。。。広々と。そして随所にいろんな工夫がなされ、見る人を楽しませる庭作りである。

琵琶湖疎水を滝をイメージして引き込んでいます。疎水を知る人は京都市内を流れる水音と水量が如何に大きく多いか、ご存知だと思います。その水が庭の池の水となり、そのまま外の水路に流れていく。こうした水の使い方は他の屋敷の庭にもありますが、ここはダイナミックです。

正門の手前にあるもみじが真っ赤に紅葉してました。今年の紅葉はまだまだ、他のもみじが色づくとどんなに美しいかと思いました。

しっかりと一時間半、邸内を案内してもらいました。正門の潜り戸から出ると秋の京都、南禅寺界隈、金曜日なのに観光客が途切れることなく往来していました。

母さんは

この3週間、腰痛で車を運転するのをできるだけ控えていると、なかなか母のところへ行けなくて。。。行けないまま、いつのまにか日が経ってしまった。悲しい顔をしているかなあって、気にしてましたが、オットどっこい!母はすっかり元気になったらしい。

ケアセンターがとても気に入ってずっとこのまま居ると決めたらしい。楽しく暮らしていると弟から電話があった。ふふっ、彼女の切り替えの早さを忘れていました。そうよ!断ち切りが早いというか、いつも見事だったっけ。

変わらんなあとほっとしました。

自分用のテレビが入り、好きな野球観戦ができれば、何も要らないんだろうと思う。そう言っているらしい。物にも人にも執着しない彼女らしい。まあまあ良かった。

親子なので似ていることもあるけど。。私の方が長く悩む。。。^^;

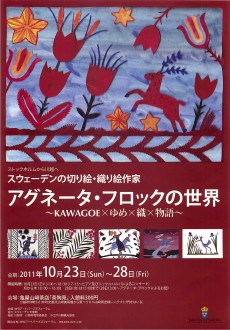

スウェーデンの切り絵作家

先日、スウェーデン大使館で「アグネータ・フロックの世界」〜ゆめ×織×物語〜を開催しているというスウェーデン在住の方からのツイートを見つけて行ってきました。

つづれ織りの作品と切り絵が展示してありました。アグネータさんも会場におられて、次々と来場する人たちと作品の説明や作品の前での記念撮影をされてました。彼女の著書やDVDはその日のうちに着くということで4時間ほど、大使館や近くで食事したりして、すっかり常連のようになってしまいました。お世話になりました。大使館のハヤミさん。

アグネータさんの切り絵は色がとても綺麗です。はさみで白い紙をフリーハンドで切り取っていく。バラバラにならないように繋がった切り方です。切り取った切り絵に顔彩で色をつけていくという手法です。

描かれているのは自然界の生物、植物、童話、民話などに登場する人やもの、楽器、いろいろ夢のあるモチーフを楽しく暖かく美しく、それらが動きをともなって、まるで歌うように、踊るように、音楽も聴こえてくるような作品群でした。お会いしたアグネータさんのお人柄がそのまま伝わってきます。

私と友人もアグネータさんとの記念写真を撮らせていただきました。片言の英語での話しかできなくて残念でしたが良い時間を過ごしました。私にとっては刺激的な素晴らしい出会いでした。

川越に移動して、28日まで開催されてます。お勧めします。

なんということ!

この二週間、腰痛とそれに伴って起きた大臀筋の激痛で薬の服用を余儀なくされ、以前から副作用があって合わない痛み止めの薬を飲み続けて、痛みがなんとか楽になったのですが、昨日、一ヶ月に一度の血液検査の結果、肝機能の値が病気の時に戻っていると先生に言われてしまいました。

痛み止めの薬、いつも顔が腫れるとか、気持ちが悪くなるとか、副作用が出ていたのですが、痛みに耐えられなくて、病院からの処方だからと飲んでました。

その薬はよく理解できてないですが、肝臓を通して痛みを軽減させるんだそうです。だいたい私は薬の副作用の多い身体で、他の薬でも急性肝炎を引き起こしたことがあります。

そうなると、これからは痛み止めは座薬しか使えないと薬剤師さんに言われました。けど、息子が調べてくれて、それもダメなんだそうです。

まあ今回の症状は薬をやめれば、値は下がるので良いのですが、これからは腰痛を起こさないようにするしかないです。パソコンに向かう姿勢とか、休まないでずっと座り続けることとか、意外とそんなところに腰を痛める要因もありそうです。

早寝早起きかなあ?できなさそうだけど。。。

検査結果ではあまり凹まないけど。激痛になるまで自分の身体を痛みつけてはいけないと反省中です。

最近のコメント