家

この左の赤い土壁の門から右に一直線、ずっと塀が続く家は明治23年に建てられました。

こうして全景を見ることができたのはほんの二年もなかったように思います。

建てられて115年ほど、前に見える緑地の場所には本家と言われる大きな家がありました。

今現在、その緑地は地区の運動場になって周囲をフェンスで囲われてます。

この家のことをすこし紹介します。

ここが正面玄関です。もう少し近寄りましょう。

では玄関を入ってみましょうか。

入って後ろを振り返ると。。(自転車などを気にせずにしてくださいね。)玄関から光が入ってます。

あの木戸をくぐって入ってきました。

この位置から、少し上を見上げると中二階、二階、三階と。。。

もう少し上には大きな梁が幾重にも。

この土間はかなり広いです。

そのままくるりと廻ってみましょう。

私は初めて入った時に、このとんでもなく高くて大きな空間に驚いてしまいました。

この家がこんな空間をもっているなんて、中に入らないかぎり、想像できないです。

ただしけむり抜きの穴が空いていて、外気が入ってくきますから、冬は寒くてコートがいります。

最初の全景を見るとなるほどと大きくて当然だと思うのです。

こうして後ろに引いてみて初めて大きさを確認しました。

明治の人の家を建てる技術は凄いですね。

祖父の家

私たちが32年前に建てた家を二世帯に建て替えることにしました。

一部屋だけが和室になります。椅子とテーブルの生活に慣れてしまった現在の暮らし。

けど、私は障子、襖、畳、床の間がある部屋があって私の家が成立すると思ってます。

遠い昔、祖父の家に夏休みになると行ってました。今でも家の様子が目に残っているのです。玄関に入ったとたんに漂う薬の匂い、畳の診察室があって、その右裏に薬品庫がありました。診察室の先に今でいう居間、囲炉裏を真ん中にした部屋があって、そこには縁側があって裏庭に面してました。その右側の土間に台所、縁続きの左にも部屋がありました。裏庭には鶏が放し飼いになっていて、鶏小屋に時々、卵を取りに行きました。

診察室は他の部屋で囲むように仕切られていて、裏庭とは反対側にも部屋が三部屋、そちらには診察室からの廊下が縁代わりに続き、外には造られた庭がありました。祖父が設計した庭だったと聞いてます。

一番奥の部屋には北海道で為留められた熊が頭と手足がついた毛皮状態で敷物になっていて、部屋の中央に敷かれてました。なぜか私はその敷物の熊の首に抱きついて寝転ぶのが好きでした。熊の毛皮は柔らかくてひんやりして気持ちよかったのです。目はガラスの玉がはめ込んでありました。祖父が亡くなった後、私はそれをもらってきて、私の部屋に敷いていました。熊は成人した私よりも大きく、包み込んでくれるような気がしたものです。

飛騨地方の山の中腹にある村、家の外の小さな小川には山からの水が絶えず勢いよく流れていました。庭はその水を引き込み、上の庭は幾つかの木々が植わり石を重ねて滝のようなイメージで水が落ちるように造ってありました。その落差は階段にして三段?1mほどだったと思う。下の庭は平坦で静かな雰囲気でした。その場所の木々は存在を主張しないように間隔をあけてありました。そういえば灯籠がありました。私は下の庭が好きでした。落ちてきた水は小さな川の流れになり、外の小川に合流して出ていってました。

(写真は祖父の庭からの発想でちいさな流れがほしくて造ってもらったもので祖父の庭とは全く違います)

祖父が亡くなった後、その庭は下呂温泉の観光施設に移築されたのですが当時は行って見ることもなく、後年、寄ってみましたが、何の面影もなかったです。

熊の敷物のある部屋の前の廊下から取り外しのできる階段があり、三段降りたところに左に庭、右に蔵がありました。蔵の中に入るとひんやりとし、カビくさいというか蔵独特のにおいが感覚として未だに残ってます。蔵の前になる下の庭には飛び石があって、それを辿ると離れがありました。その場所に建つ離れはなんだったのか?記憶が定かではないのですが、祖父の書斎だったように思います。祖父が庭を見ながら本を読んだりする部屋。本が重ねて載せられた和机がありました。

今、思うと、その部屋からの庭の景観は遠くに山と滝、そして平坦な林を流れる小川。祖父の自然観だったような気がします。じっくりと離れに座って見れば良かったです。

あの頃は私はまだ子どもで、祖父は長い髭をいつも大事そうに撫でている威厳ある家長だったから、普通に話しかけられなかったです。食事は囲炉裏を囲んで食べました。時にお膳で。。祖父はいつも同じ場所に座り微動だにしなかった。姿勢が良く背筋がピンと伸びてました。

祖母や母がいろいろ話してくれたことがそのまま祖父の記憶に重ねられていて、今では誰から聞いたのかわからないです。生まれた実家が倒産して奉公に出たこと。その奉公先で気に入られて医者の道に進ませてもらったこと。祖母とは祖父の友人が妹をと紹介してくれて結婚したこと。北海道の白老に住んだことがあること。その時にもらった熊の敷物だということ。昭和の始め、当時としては新しい価値観で。。ふたりの娘を医者にしたこと。などなど。。でも祖父の声が思い出せないのです。

作日、ふと思ったのです。祖父とじっくりと話してみたい。

どんな話題が出て来るのだろうと。

私の心の奥底に祖父の思い出はしっかりと焼き付いている。あの頃、祖父はどんな価値観をもって、自分の家造りをしたのか、聞いてみたい。その祖父の家は元々の家と診療所を長男夫婦に譲って、そこから峠をひとつ越えた村に建てた家だったから、なおさら今の私には興味があるのです。

今、祖父の家はもうありません。訪れてもその場所すらわからないのです。

思い出と想像をかきたてる家として私の心の中にあるのです。

そして私の和室のイメージの原点は意外とその離れにあるのではと思うのです。

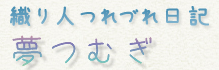

山田風太郎という人

1990年に始まった「但馬学研究会」、基本的に毎月第4週の土曜日に例会をしてきています。但馬に関する、いろいろなことをその土地の人に聞いたり、見たり、味わったり、体験してます。

今月は「但馬が生んだ文壇の鬼才!〜 山田風太郎の世界〜」というテーマでした。参加しました。実は私、山田風太郎の本を読んだことがないのです。例会案内には「忍者もの、怪奇もの、明治もの、エッセー、日記文学等々で一世を風靡した但馬関宮が生んだ稀代の小説家である」と書かれてあって、どんな人なのか、とても気になってました。

話してくださったのは地元関宮の出身で、風太郎の虜になり、山田風太郎記念館の建設に奔走された作家・歌人でもある有本倶子さんです。

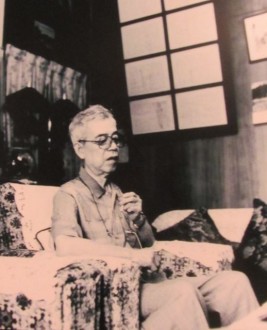

有本倶子さんが迎えてくださって、お話の前に旧関宮町の企画で制作された山田風太郎さんの紹介DVDが流されました。この映像は当時の町長が風太郎さんの自宅に伺って撮られたものだそうです。関宮を語る風太郎の言葉にふるさとへの思いが溢れていました。パーキンソン氏病にかかって身体が不自由、だがカメラを持ってやってきた郷里の人に語る、その映像からはベットからなんとか庭まで移動した状態とは思えない。その人柄がにじみ出ていました。

そのあと、館内を案内されながら、展示のひとつひとつを詳しく説明、熱く語らえる有本倶子さん、若かりし日の思い出の写真や愛用品、貴重な直筆原稿などが展示されてます。有本さんは風太郎の家系を調べ上げ、千石左京の重臣であること、それを風太郎自身は知らなかったことなど。詳しく語ってくださいました。

有本さんは『風眼抄』という随筆を読んで、子どもの頃のご自分の記憶と鮮明に重なり、涙が溢れるほどの感動を受けて以来、風太郎ファンになられたそうです。風太郎に「あんたぼくより、ぼくのこと詳しいねぇ」と言わせるほどの熱意で、関宮町に記念館をつくることに奔走し、風太郎に関係のあるものを収集し、今は館の運営に尽力されています。そんなエネルギーがどこにあるのかと思うほど、可愛らしい方です。

風太郎は5才で父を、14才で自分を最も愛してくれた母を亡くし、大きな哀しみと失意の中で、勉強もせず、不良学生となる。20才に東京に出て以来、その後、一度も生家に帰らなかった。「魂の酸欠状態」であったと当時の自分を振り返っている。ふるさとに帰るとその苦しみに引き戻されることを危惧し躊躇したのではないか。最愛の人を失うということはそれほど大きな哀しみをもたらすのだと思わずにいられない。

不良学生だった頃につけた彼のネーミング(符号)が風!

ちなみに他の仲間は、雨と雷と霧だったとか。

子どもの頃から絵を描くことが得意で、不良生活でもそれは活躍した。それだけでなく文章を書くと面白く、懸賞小説で入選すること数回。不良生活などの経験が書かれ、小説を面白くさせているらしい。

医学部の本代を稼ぐため小説を書いたのだが、日本探偵作家クラブ賞を受賞するなど、小説家としてデビューし、次々とヒット作を生み、ついに小説家として大成していった。

それにしても、この自画像、実に上手い!です。

館内の説明の後、記念館を出て、風太郎の家、子供の頃遊んだ関神社、小学校と案内していただきました。

これが風太郎の家でした。

関神社、ここの裏の樹林を山と呼んでいたらしい。子どもの目には神社が山のように大きく見えたのでしょう。

小学校の校庭に建てられた碑には「風よ伝えよ 幼き日の歌」と書かれてある。

風太郎にとって、風とは何であったのか?

と質問をした。有本さんの解釈もあった。吹き抜ける風!のように生きて死んでいく。

風、それはきっと著書の中に残されているのだろうと思いながら、記念館をあとにした。 有本さんが感銘を受けたという随筆『風眼抄』を読んでみようと思いました。

※山田風太郎記念館 兵庫県養父市関宮605-1

学生時代

今度の作品に使いたい糸がとんでもなく値段の高い糸だった。仕方なく他の糸を求めて京都に行ってきた。糸の表情が良いのが二種類、一綛づつ試織用に買って、ひさしぶりに大学まで足を運んだ。染織の先生方と近況報告など歓談して帰る途中でふと思い出して、大学の真ん前にあるMiwaに寄った。

ここは院の学生時代にみんなでランチを食べにきた店。スクーリングの度に必ず一度は寄る店だった。その仲間とは今でも年に一度のグループ展をしてる。

店に入ると夕食には少し早い時間だったので、誰もいなかった。

夕食としてはリーズナブルな値段。2650円でこれ!

まずは前菜。。お酒が欲しくなる品々。。で、ついノンアルコール、頼んでしまった。

お刺身も美味しかった。

これは自家製の豆腐三種。これはランチにも少しついてたな!と思い出した。

このキスの南蛮漬け、キュウリとオクラ、サヤエンドウ、レタスがいっぱい入って、その上に大根おろしとゴマ。これはとくに私好みでした! 家でもまねて作ってみよう。。。

メインの魚料理。焼き茄子も。。。雑穀ご飯と汁物。。

ここまで来ると私のお腹はいっぱいで食べられるかと。。でも食べちゃいましたが。

ぜんたいに野菜がたくさん食べられたのも良かった!

まだまだ、ここは洋菓子のお店!

でもあるのでデザートと飲み物がつくのです。

甘みを抑えたデザートでした。

そうそう学生時代にここのケーキをお土産に買って、授業が終わったら取りにきますとお願いしたのに忘れて新幹線に乗って気づいたことがあったな。Miwaさんがその日の分はお店で引き取ってくださって、次のスクーリング時に新しいのをと。。

その話、覚えてらして。。

その頃、よく来ていた人たちが誰も来なくなって、違う人たちになっているそうです。

みんな卒業したんだねって。。。

「大学もしばらく来ないとずいぶん変わりましたね」とわたし。

「バス停の後ろにエレベーターができたそうですよ」とMiwaさん

バス停の和風屋根の付近がエレベーターのような。。。

外に出て、旬菜和食Miwaなんだと!

学生時代はこの階段を斜めに上がり下りしていたっけ。。。

その日も階段を上がり、降りました。エレベーターのことを知ってたら。。。

学生時代と言えば、う〜んと昔もあるけれど。

私の二度目の学生時代はまだこの階段がなかった頃に始まったのでした。12年前、懐かしいです。

桑原実彦さんの彫刻・水彩画展

原宿での桑原実彦さんの「彫刻・水彩画展」に行ってきました。

画廊で最初に迎えてくれたのは気持ちよく泳ぐ魚たちでした。

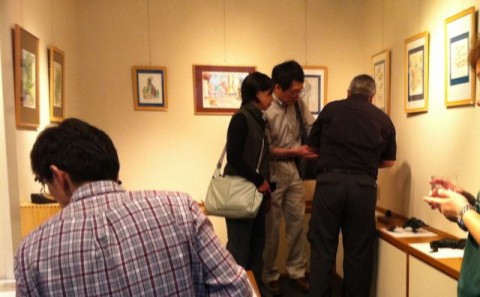

そして中に入ると水彩画と彫刻が。訪れた人たちに説明する桑原さん。

いつもHPやFacebookなどで拝見している作品群が目の前にありました。

私のお気に入りの彫刻! 威嚇してます。

そして鳥達。こんなに小さいとは思ってみませんでした。とっても細い脚、鋳造が難しいのではとお聞きしたら、二種類の方法を教えてくださいました。なるほどとその時はわかったのですが。。。

とにかく鳥達の表情?がいいですね。

ひょうきんな。。。

スケッチ画集を手に取って見ることもできました。

二時間ほど、お邪魔しました。ゆったりした良い時間でした。

外を見るとGWの初日、竹下通りに近いので人がせわしく行き交ってます。

外に出るとまるで異空間でした。その竹下通りはずっとこんな感じで人で溢れてました。人の流れに逆行するとなかなか前に進めない。斜めに斜めに動きながら進まないと押し流されてしまうのでした。

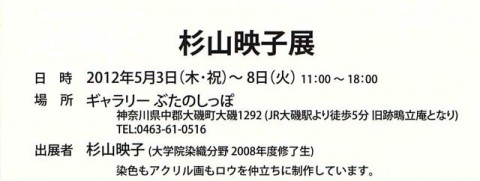

杉山映子展のお知らせ

専食研究会仲間の杉山さんの個展がこの連休中に大磯の「ぶたのしっぽ」で開催されます。

昨年の11月にも同じ場所で個展をされました。その様子を紹介します。

「ぶたのしっぽ」は大磯の鴫立庵の隣の「とんかつ はやし亭」にあるギャタリーです。

この写真は鴫立庵です。

ぶたのしっぽの入り口

さて、杉山さんの作品です。

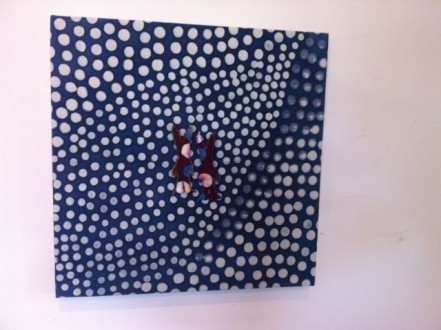

昨年からのうさぎシリーズ、布を染めてカットし、うさぎの形を縫ってます。

水玉模様がいいね〜。ろうけつ染めです。

今年のDMにはアクリル画が描かれてました。

さあ、今年はどんな作品が並ぶかしら?

ぜひお出かけください。

桜の時期になりました

桜の花が但馬の南部でも咲き始めました。10日はまだ3部咲きだったのですが、暖かい天気だったので竹田の川沿いには花見の宴を開いているグループが見られました。11日は雨が激しく降って花見は無理でしたが、花は6分咲きでした。

このところ、久しぶりに播但道を走ってます。狭くて運転しにくい道路です。しばらく車生活をしていないせいか、それとも年齢のせいか、狭い道路を高速で運転するのがコワいと感じるようになりました。それでも生まれたばかりの孫見たさに出かけてます。

午前中は家の中の要るものと要らないものを選別する仕事にかかってます。この箱は何が入っているのかと開くと、20~30年前を思い出すものが次々と出てきて、片付けるよりもつい見入ってしまいます。これは捨ててしまって良いものか?と思い始めると手が止まってしまう。。。

午前中3時間、ひたすら作業するとお昼には疲れを感じるのです。昼食を作り仕事から帰ってくる息子を待って食事した後、午後は出かけることにしています。ので遅々として進まないのですが。。。

生まれたばかりの孫のいる病院の坂は桜が何本も並んでいて、今は満開です。孫はお釈迦様の誕生日で満月の日に生まれました。そして次の日、その桜は見頃でした。坂を上がりながら、前面に現れた桜に感動を覚えました。この景色をきっと忘れることはないでしょう。残念ながら、運転していて坂道のカーブがキツいので写真に撮れないです。

今回の片付けは本格的でかなり捨てないといけないのです。今日12日は一日かかりました。ひとまず最初の予定の部屋を空にしました。何にもなくなって、広い空間ができました。息子達がしばらく仮住まいする場所の家具と本の移動、使わないものの処理して、第一段階、終了です。明日から30余年間、住んでいる家の片付けで、第二段階に入ります。

今日は青い空が広がって、気分のよい日でした。でも疲れました。

さてさて近くに神社の桜でも見てこよう!

咲いてました。7分咲きかしら。夕方なのでちょっと暗いけど。神社は公園でもあって若者達がいましたがカメラを向けるのは勇気がいって遠慮しました。

これからどんどん咲いていきますね。桜はいつ見てもワクワクさせます。

そうそうイソヒヨドリが朗々と歌っています。4月の初めから、聴こえています。

以前よりも早いです。

医院の庭

あちこちで桜が開花して、先週末、浜松城では6分咲きだった。

ここ但馬の南部ではまだ花は咲いていない。それでも蕾が膨らんで樹々の周りがほんわりと紅くなっている。

うちの医院の庭にも春が訪れている。3年前にリニューアルした医院と庭ですが。

以前の庭の時からある蕗の薹はすっかり薹が立ってました。

すこし進むとアセビが咲く。古くからある植物だがうちの庭にあるというのが嬉しい。

こんなに紫色だったのかしら?

池に映る木々、そして椿。椿の赤はなぜか日本を感じる。

うちの庭は狭いところに木々が植わっているから、散策などはできない。狭い隙間を縫って入るしかないのだ。雑木林をイメージした。真ん中に小さな小川が流れている。

花をつけている木がいくつか。。。けど、名前がわからないのです。調べないと!

春の花は小さくて可憐だな。

(アップ後、教えていただきました。)

この木はヒサカキ、ツバキ科です。

アオキ、いつも見慣れた木ですが、花はユニークなんですね〜。ミズキ科です。

木々の下に目を移すと雑草にも花が。。。

アブラナ科のタネツケバナのようです。

タチツボスミレでした。

そしてこの花も。ランの一種かなあ?ではなくて、ショウジョウバカマでした。

イカリソウです。

四季の花が咲き、雑草もところどころにあって、いい感じになってきました。

この庭は医院の待合室からはこんな感じで見えてます。

医院らしくない、くつろげる場、今の院長の思いもあって、四季が感じられる庭が中から見られたら良いなと思い、庭を造りました。開業して3年目、やっと医院も庭も育ちはじめたかなと思います。

「型染・五人展-2012」

この日曜日、友人たちの型染の作品展を見に行きました。彼女たちとは京都造形芸大の大学院で一緒だった学友です。院では私だけが織で他の人は染色でした。布を染めることは私には未知の分野、一緒だった2年間で染めを少し知ることができました。

型染は型紙で型を作り染める技法です。染めは織りと違って、色をおいた時点で一瞬に染まるわけで、織りに比べると楽のように思うのですが、染めるまでの行程がなかなか大変です。年賀状の芋版作りをより細密にしたものだと想像したら、型作りの大変な作業が理解できると思います。描きたいところを反転させ、細い箇所はどこかで大きな部分に繋がないと切れてしまう。。とにかく手仕事は何でも簡単ではないです。

さて、友人達の作品展は京都の三条通にある同時代ギャラリーでした。ここは私たち仲間も何度か、グループ展をしています。人通りが多くて、通りすがりの人も入りやすい。京都はギャラリーが多く、それらを廻ることを目的にしている人々も立ち寄るギャラリーのひとつでもある。以前は毎日新聞社が使っていた建物でレトロな雰囲気があって面白い。その一階にギャラリーがあります。

入り口のドア窓越しに中を覗く。あれは佐野さんの作品だ。ふっと大学院時代の合評を思い出しました。なつかしい授業風景を。あれから3年が経つ、そんなに時間が経過してるのかと…思いながら中に入りました。

さあ、友人たちの作品を紹介しましょう。

佐野江美子さんの作品 彼女は植物の写生から、何かを感じた部分以外をどんどん削ぎ落していったものを染めていたような。。。赤と黒がいいね!

根岸き久江さんの作品 彼女は染めを始めて長いらしい、型染暦は10数年と言われていた。いろんな試みを思いついて、次々と挑戦している。一般的な型染の常識とは逆の発想だったり。。で、それはそれで大変なエネルギーがいるんだけど。気に入るまで、同じ型で何度も染めて。右の大きな作品は何枚もゴミ箱にね!って、笑って話してました。細かい模様の型を作って、それらを染め重ねている。一部をトリミングしてみました。

村上由江さんの作品 彼女は自分で野菜を作っていて、それらの野菜からの透き通ったような空気、透過みたいなものを表現したいって、合評で言われていたような。。。キャベツかしら?美しい透過。。。

私が行った日は最終日でした。休日で混み合った三条通、次々と通りすがりの人が入ってくるのです。平日でもたくさんの人が来てくれたとのこと。この場所は自分たちの作品を見てもらい、いろんな意見を聞くにはとても刺激的な場所だと改めて思いました。

そうそう私たちも去年の5月、ここのコラージュという部屋でグループ展をしました。外から見るとこんな感じでした。

最近のコメント