猫と私

このこ、チンチラのリオ、16才になります。人間の歳だと80才くらいなのかな?おじいちゃんです。

若い時は俊敏で飛んでいる小さな虫でも飛び上がってキャッチしてましたが今は老齢なのでもう無理です。起き上がるとフラフラとしてバランスを崩すことも多々あって、足をすこし引きずりながら歩き始めます。それでも顔つきはしっかりしているので獣医さんにも16才には見えないと言われます。

犬は飼い主の様子を常に気にかけていて従順だけど、猫は勝手気ままだと言われてますね。犬は人につく、猫は家につくとも言われます。リオは家につくことができないほど生まれてから居る場所がコロコロ変わったせいか、家ではなく人についているように思います。

私のところには3才位から来て暮らすようになりました。この5年半、一緒に暮らせない日々もあり、ちょっとストレスを抱えてましたが、この半年ほど一緒に過ごすうちに落ち着きました。以来、私の側から離れません。私が一階に居ると一階に、二階に居ると二階に。私が移動すると必ずやってきます。そして私の近くで寝そべってます。

一階の定位置はここ!他の人が入ってくると警戒するので見えない場所、ソファーの裏側にいます。

二階にあがるとすぐ追っかけてきて、まずはまたすぐに降りるかもと。。様子をみるために階段の一番上に手をかけ、次の段に座ってます。

私が二階に落ち着くと定位置はここです。

こうして私を頼って安心して眠っているのを見ると。。

しばらく家を空けることが。。。

海外に連れて行くには歳をとり過ぎていて。。どうしたもんか。。

さっきから早く二階に行こう!もう寝ようよ!と

ミャアミャアうるさいリオ!!

こんなに長く一緒にいると猫語も日本語もお互いに理解できるのです。

蘇ったバイオリン

埃が積もって、でもケースに入って保管されたまま40年ほど、義父が使っていたバイオリンを初めて見ました。次男の嫁さんのEさんが見たい。できれば使いたいということで。このバイオリン、フタを開けると買った時の領収書が入っていたそうです。「昭和24年5月20日の日付、約16000円。京都市左京区熊野神社前上ル 徳田屋楽器店」という内容が書いてあるという。(当時の初任給の35倍が今の貨幣価値ということで計算すると56万円かな)

義父がこのバイオリンを手にする時の話が伝わっています。この楽器店に訪れた義父はこのバイオリンではなく、他のバイオリンが良いと思ったそうです。そのバイオリンはどう見てもストラディバリと読めるが値段が安くて、それを友人とコソコソと話して、いったん外に出て。。でも気になって、戻った時には値段が上がっていたそうです。お店の人がコソコソを聞きつけて気づいたのでしょう。それでも何とか工面すれば買えない値段ではなかったが、お金をかき集めないといけないので諦めて買ったのがこのバイオリンでした。という。ちょっと残念というか。。曰く因縁があるのです。

このバイオリン、チェコスロバキア製です。バイオリン職人の方に弦も切れ駒も魂柱も外れているけど調整できるかと持って行って聞きました。これは手作りではなく工業生産のものだがごく初期のラインにのって作られているので手作りに近いものがある。調整しないとわからないが良い音が出る可能性があるということでした。ニュージーランドに行く前の限られた時間だったので職人の方にはお願いできず。

そこで次男の家族が教えてもらっているバイオリンの先生がなんと調整してくださって、次男家族がニュージーランドに行く前に間に合ったのです。先生が「素晴らしい音ですよ」と弾かれて、その音の響きにびっくり!こんなに凄い音が出るなんて。。先生の話ではこの楽器はコンサート会場などで弾く楽器です。とにかく弾くことが一番です。それでますます良くなるでしょう!って。

そんなわけで孫達の可愛いバイオリンと一緒にニュージーランドに旅だって行きました。

さて、Eさんの話では「このバイオリンを手にしてから、今までの自分のバイオリンは全く使わなくなりました!」

お祖父ちゃんのバイオリン、蘇って良かったです!!

いつか孫達に継承されるのかも。

曾お祖父ちゃんのバイオリン!!って。

はまかぜ

神戸の三ノ宮に用事があって、久しぶりに特急「はまかぜ」に乗った。山陽本線を通って播但線から和田山に至るコース。須磨海浜公園から垂水までは海沿いを走る。大型船舶がゆったりと海に浮かぶ。意外と多くの船が行き交うのが見える。浜松和田山間、最近は京都経由で行き来していたから新鮮な気持ちになる。懐かしさもあって、すごく気持ちがよい。

どの景色も心地よく懐かしい。そう言えば、この道は。。。なんて感傷的な気分にもなる。神戸近くの海を走る船はある時期、神戸港を迂回して通り過ぎることがあった。阪神大震災後一年経たない時期に神戸市立医療センター中央市民病院に膵臓癌の疑いで入院したことがある。そこから見えた景色は海を行く船だった。まるでビルみたいな大型船舶がゆっくりと通り過ぎるのを何度も見た。

なんてことを思いながら。。。

「はまかぜ」は姫路から進行方向を逆にして、今来た方向に後戻りするように播但線に入って北に向かう。いつもは9階から横に見ている雲を仰ぎ見た。これが普通なんだと思う。

高速道路に乗らないでのんびりと下の道を走った日が遠い。そうそう、あの場所。。。

なつかしいというよりも妙にあたたかな気分。。

澄んだ水を見るのはいいものだ。こんなに近くに見える。山陰線の風景とは違う。

これからはこの路線を乗るのも良いな!って、今頃、気づいた。。

浜松和田山間を行き来するのも、あと一ヶ月。

移動の日

朝、和田山を一番の特急に乗って、、、浜松に戻ってきた。

8時8分、プラットフォームから見えるのは和田山駅のシンボル、機関庫。

今朝は靄が辺りを覆っていた。

8時47分、車窓からの景色も遠くはほとんど見えない。

こんな日は晴天になるのだが。9時2分、まだまだ。。

9時4分、日の光が感じられたとたんに。

うそのような晴天!に変わった。

京都で用事を済ませ、一時間ごとに出るいつものひかり号に乗る。

浜松まで1時間と10分。

今日は浜松駅から、浜松市の循環まちバス「く・る・る」に乗った。

そんな移動をこの5年間、行ったり来たり。。

その5年間で変化したことが多い。健康面も交友関係も。プラスもあればマイナスもある。

なによりも大学進学で我が家を出て行った息子達が15年以上経って、家庭を持ち子どもが生まれ、こちらは孫が、、お互いに家族間の交流が頻繁になった。夫婦だけで暮らした日々よりも自分の時間は拘束されるが喜怒哀楽全てが実に後味の良い気分になるのを発見した。核家族だとか、個々の自立だとか、そういう時期を通り過ぎて、今はスープの冷めない距離での大家族って、良いじゃん!って思うようになった。

春が近づいて

窓の外は春めいてきている。全体に色が淡くなって。。。

今日も新幹線に乗っている。新大阪から神戸に。用事を済ませたら、大阪経由で但馬に。帰りは京都で用事を済ませて。。。と

浜松暮らしも二ヶ月を切った。浜松に越して5年にもなる。けど、じっくりと過ごすのではなく、いつも走り回っていたような気がする。。。

この窓からの景色も見ることができなくなる。二三日前、家族で、午後のお茶をしながら、ほんと!良い眺め!ほっとするねと。。。そうなの。私はこの場所から、毎朝、景色を眺めて、朝食をとり、なんとなく過ごしてしまうことが多かった。(この写真は夕方だけど。)

そう言えば、ある時期は山歩きをしてたっけ。

病気になって、参加できなくなったけど。

あの頃は楽しかった!いつかまた、山歩きができるようになりたいと思う。

さて、新幹線で西に向かう時、気になるのが伊吹山。で、つい撮ってしまう。

この山にも登ってみたい。

下は今日の伊吹山。この前とはすこし山の雪も消え、里には少しだけ雪が。。

いつもは京都で降りるのだが、今日は新大阪。これからは神戸や大阪がまた近くなるし・・

新しい生活圏で楽しくいきたい。

この前、神戸元町も大きく変わったと思ったけど、大阪駅周辺もずいぶん変化している。京都と浜松、東京という生活だったので。。。びっくり!ウロウロ。

関西は元気なのかな?これからちょっと楽しみ。

今は福知山線。この景色はあまり変わらないな。

変わらないから良い!

テキスタイルレシピ

今年のグループ展は都美セレクションとなりました。

都美セレクション「テキスタイルレシピ』会期終了しました。多くの人に見ていただきました。来ていただいた方、ありがとうございました。

会場の様子です。

ひとりひとりの作品を紹介します。

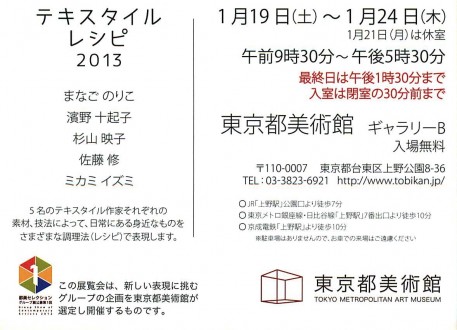

まなごのりこ

古くなったウールの毛布を板締めという技法で染めました。もともとあった毛布の柄が新しいデザインとして生きてます。ぶたさんの物語があるらしいですが。。。聞かなくても心がほのぼのする暖かな雰囲気が漂ってます。

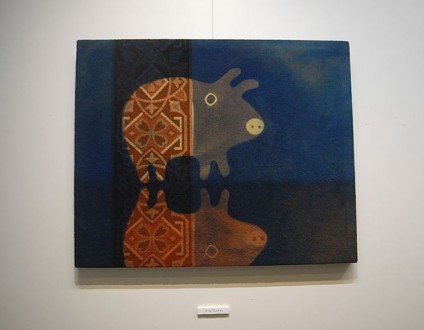

杉山映子

ドットでろうけつ染めをした布です。毎日、ドットを染めて続けて。

その上に同じくドットの布で手作りしたうさぎ500個が縫い付けてあります。そのうさぎも卯年元旦から毎日一個。凄いエネルギーを感じると感想を言われる方が多かったです。

佐藤修

引き染め。ぼんやりとしたボカシが生きてます。見る人の想像力を引き出してました。

ミカミイズミ

スクリーンプリントで染めたパンチパネルカーペットの上に小さなツールマンが1020個、のってます。

ツールマンの素材はそろばんの玉、どんぐり、指サック、コルクの栓、ネジなどで作られてます。小さなお子さんからお年を召した方までが床すれすれに座り込むようにじっくりと見ていかれました。みなさん楽しい思いをされたようです。

濱野十起子

キビソを経糸に緯糸をテグスで織りました。キビソ(生皮苧)というのは繭の外側から糸を紡ぐ時のはじめの一歩の糸です。繭がついていたり太かったり細かったりでかなり腰のある糸でした。緯糸のテグスも張りがあって、織り上がった時に普通の布とは違って、カーブを描くことができました。その布自体に任せた展示にしました。私自身、布のもつ力を感じた作品でした。

小さな綴れを色順に並べてみました。その赤です。

来ていただいた方はじっくりと見てくださる方が多く、質問されることも。。感想も述べられるのでとても参考になり、それらがこれからの作品作りに反映できそうな気がしてます。ありがとうございました。

2013年2月10日

初日の出

2013年元旦は中田島砂丘からの初日の出を拝むことにした。珍しく早起きして、初日の出バスで行く予定だったのだが、家族全員が揃った時はバスに間に合わなくなって、車で行くことにした。一時間前に出かけたので駐車場も待つことなく止めることができ、砂丘に向かう。

6時20分、まだ暗くて足元も見えないほど。東の空、太陽の光が赤い。

3分後、人が見えるようになる。

3分後、目を左後ろに。。。よく見てください。凧が揚がってます。小さな点ですが。。

ここは凧揚げ会場にも近いのです。

10分後、人々がどんどん増えていく。不思議なものでできるだけ太陽に近づいていきたいという心理なんだろう。東に東に行く人々。

5分後、我が家の家族は何を見ているのか??

寒くてじっとしていられない・・・

その時、空の色が変化したのです。

雲に太陽の光が当たって、反射しているのでしょうね。

5分後、美しく染まってます!

そして4分後、光の中央が黄色くなってきました。

3分後、中央の光が強くなって。。。

初日の出!6時56分。人々の歓声があがりました。

感動の瞬間にはこんなドラマがあるんですね。

半円になったオーラの真ん中をよく見てください。

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。

夢

今朝、妙な夢を見た。夢の中では自分の家だった。けど起きて思い出すと知らない場所だった。夢って不思議なものだけど。。。登場する人も知らない人だったり、知っていても全く夢の場につながらない人だったりする。

今朝の夢もそうだった。この10年に会った人とうんと昔からの人、全く知らない同士なのに夢の中ではお互いに知り合ってるように話をしている。

なにかな?私の深層心理のところが見えているのか?不安を感じてしまった。

つい最近、父の姉、伯母が他界した。それを知らなかった。ごくごく身内で見送ったらしい。伯母は私が子どもの頃から50年、父が亡くなった後も母と一緒に暮らしていた。我が家では母が父親役で伯母が母親役だった。ことある毎にまるで母のようにいろいろしてくれた。おふくろの味も伯母だった。子育てで大変な時期にも助けてくれた。

ちょうど今の私の年代だったのかなあ。伯母は隣に、母は後ろに。

伯母の料理はとても美味しかった。83才だったかな、もう料理を作るのはやめたい、母も仕事をやめると言い出して、それぞれが違う場所に移ってしまった。母も伯母も実の姉妹ではないけど、50年一緒に暮らすと最も近しい間柄になっていた。で、私の家にふたり一緒にやってきて長く逗留していた日々もあった。

ある年、伯母は足がむくんだ状態でやってきた。以来、心臓が悪くなり、我が家にも来れなくなり、なかなか会えなくなってしまった。母も伯母も90才を過ぎていた。ふたりは会えない時には電話で話していたがどちらも耳が遠くなって電話でも話すことができなくなり。。。そして、ふたりとも、車椅子の生活になってしまった。

伯母が亡くなったことを母に話すと、一瞬、驚きの表情をした。けど、そんなに悲しいようでもなく、受け入れている。同じ墓に入るつもりなのでまたそこで話をするらしい!母も生死の狭間を行ったり来たりして、今は元気だがいつどうなるか、わからない。だから受け止め方があっさりなんだ。。と書いていたら、弟からメールが入って、昨日、母が低血圧でお風呂で意識を失ったらしい。今は元気だとか。

伯母にはいつでも会えると思っていた。けどついつい後回しにしてしまった。見送れないと大きな悲しみは襲ってこないけど、じわりじわりと思い出す。その度に別れの寂しさを感じる。

夢には伯母は出てこなかったけど、なぜか夢から覚めた時に思い出す。

幸せ感

歩くには無理だと曲がりくねった細い坂道をタクシーで宿に着いた時、辺りは真っ暗になっていた。美味しいとはとても言えない夕食をすませ、大浴場には行かず古いユニットバスに入る。この時期の京都は観光シーズンで11月に入ってから宿を取るのは難しい。ちょっと不便だけど、まあ良いかと予約した宿、今時、めずらしくテレビもない部屋だった。次の作品のために草稿を描くつもりだったけど、暖房を入れて暖かくしたら睡魔に襲われてしまった。

早く寝たせいで5時半に目覚めてしまった。外はまだ暗い。うとうとしているうちに徐々に明るくなってきた。と。。

あれー!これは!?と窓の外に現われた光景にびっくり!窓を開けて、身を乗り出す。

思いがけない光景だった。急いで着替えて、フロントに行く。

この景色がよく見える場所に行きたいのだけど、どう行くのが良いの?と訊ねると

三階の非常口から行くのが良いでしょうと。

その非常口を開けるとまたまた予期しない光景が待ってました。

これって能舞台ではないか。どういうことなんだろう?

この宿、どう見ても洋館なんだけど、妙なミスマッチに首を傾げながら進む。

このガラスの波打つような状態、かなり古い。。けど、能舞台が造られた後に入れたような気もする。

能舞台の向こうに美しい樹々が見えている。そのまま進む。

この能舞台の家屋のための門があり、そこから能舞台のある玄関までの通路に出た。

裏山を背にした空間に広がる樹々の美しさに息をのむ。

足元にも。。。

見上げて葉の色の重なりにうっとり!静かな時がながれていく。

もういちど庭に戻ると能舞台の庭に入る手前に下に向かう道がある。

進むと外待合の腰掛があり、その目線の先に茶室があった。

能舞台の庭もよく手入れしてあった。ここの庭もそうだ。使われているのだろう。

茶室の先を降りるとそこは私の部屋から見えた場所だった。二階になる。こちらの施設はどうみても洋館なのだ。

フロントに行き、このミスマッチについて訊ねた。

能舞台は秀吉の豊公三百年祭の時(明治時代)に建てられたものでそれが廻り回ってここに。個人所有だったけど、売りに出された時に地続きなので購入し、茶室も能舞台も使われているということだった。あのガラスも三百年祭以後に入れられたという。そういうことかと納得する。

せっかく早起きしたので周囲の散歩に出かけた。

曼殊院が近くて、その周囲は朝の散歩に来た人、カメラを担いでいる人が疎らにいるだけでまだ観光客がいない。

なかなかいい散歩道だった。

曼殊院の参道

曼殊院の前の神社から見えた景色

歩きながら、遠くを見れば、向こうの山が。。京都は山に囲まれているのだったと思う。

宿に帰って正面横から見るとまさに裏は山。そして洋館。

急に冷え込んだおかげで思いがけない美しさに浸れてとても幸せな朝だった。

まいにち

今日の空。

このところ、織り続けている。あたりまえのことなんだけど。。。

ずいぶん長い間、織りに集中できなかった。大げさに言えば、何かをもとめて、迷う日々とでもいうのでしょうか。

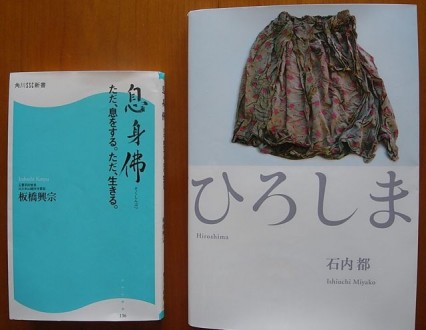

たまたまなんだけど、石内都さんの「ひろしま」という作品展がカナダのバンクーバーで開催され、それを追って一年間ほど、日本で生まれ育ったアメリカ人のドキュメンタリー監督が撮った映像が放映された。が、それを観たわけではなく、次の日、石内都、ドキュメンタリー監督リンダホークランド、田口ランディの対談を観たのです。惹き付けられるものがありました。

2005年のベネチアビエンナーレで石内都の作品を初めて観ました。お母さんの下着など。。下着から伝わる存在感があって、衝撃的でした。今でもその衝撃的な感覚を覚えてます。

早速、石内都の『ひろしま』という写真集と田口ランディという作家の本を買い求めました。

『ひろしま』はその日、戦争のさなかでも目一杯のオシャレをして出かけた人たちが着ていた服などが美しく撮られてます。

その服からその人の存在が伝わってくるのです。一瞬で消えてしまった人。。。他人事ではない現実。無情感。

田口ランディは自らの疑問に対して詳細に調査しながら切り込んでいく姿勢がいいのです。

彼女の対談本の中で目を引いたのが板橋興宗というお坊さんでした。

私が次に手にしたのは板橋興宗和尚の著書、いくつかでした。

救われるということがあるとすれば、私はこの方に救われました。

織ることが苦痛ではなくなりました。今までは苦痛でした。

それはよけいなことを考えるから、自分で苦痛を生んでいたのです。

織ることができるのだから、それは嬉しいことです。だから何もよけいなことは考えず、織れば良い!

ということで織りだすと、あらあら怠けていたおつりが一杯あるじゃない。。。

こうした方が良いとか、今度はこうしようとか、いろいろ面白くなってます。

ある方から精神科のクリニックの壁にかける織物がほしいと言われて、それならばと植物染料で染めた糸を使って可愛い作品を作ってみました。優しい色あいが患者さんを和ませられたら良いです。この下の写真です。(もっと柔らかい色調なんですが。。写真が。。)もう一枚との二枚組です。これらは私の手元を離れました。

今も織は進行中です。

西日本は雨ですね〜。こちらは風が強いですが雨は降らず。。。でも空は不安定です。

今の空!

最近のコメント